Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität. Mit steigenden Energiekosten und ehrgeizigen Klimaschutzzielen wird die Frage, wie wir in Zukunft heizen, für immer mehr Hausbesitzer drängend. Die Wärmepumpe gilt in Deutschland als Schlüsseltechnologie für die Wärmewende. Sie ersetzt Gas- und Ölheizungen, nutzt kostenlose Umweltenergie und macht Immobilien fit für die kommenden Jahrzehnte. Doch viele Verbraucher haben Fragen: Welche Wärmepumpenarten gibt es? Was kosten sie? Wie effizient arbeiten sie? Welche Förderungen stehen zur Verfügung? Und worauf sollte man bei der Planung achten?

In diesem Beitrag finden Sie Antworten auf alle wichtigen Fragen – aus Sicht eines Energieberaters, verständlich und praxisnah erklärt.

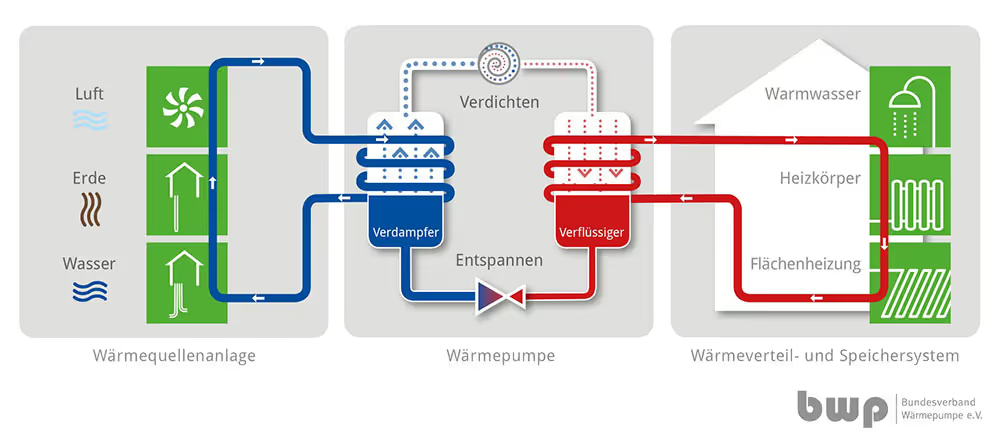

Eine Wärmepumpe arbeitet nach einem einfachen physikalischen Prinzip: Sie entzieht der Umwelt Energie, hebt deren Temperaturniveau an und stellt sie dem Heizsystem zur Verfügung. Dabei spielt ein Kältemittel die Hauptrolle, das schon bei niedrigen Temperaturen verdampft.

Zuerst nimmt das Kältemittel in einem Verdampfer die Umweltwärme auf. Der entstehende Dampf wird in einem Kompressor verdichtet, wodurch die Temperatur steigt. Anschließend gibt das erhitzte Kältemittel seine Energie über einen Wärmetauscher an das Heizwasser ab. Zum Schluss entspannt sich das Kältemittel wieder und beginnt den Kreislauf von vorn.

Auf diese Weise kann aus einer Kilowattstunde Strom drei bis fünf Kilowattstunden Heizwärme gewonnen werden. Genau dieser Effekt macht Wärmepumpen zu einer hocheffizienten und klimafreundlichen Heiztechnologie.

Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe – je nach Gebäude, Grundstück und Bedarf gibt es unterschiedliche Systeme, die alle ihre spezifischen Vor- und Nachteile haben.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist die am weitesten verbreitete Variante. Sie entzieht der Außenluft Energie und wandelt diese in Heizwärme um. Ihr großer Vorteil liegt in der unkomplizierten Installation, da keine Erdarbeiten oder Brunnenbohrungen notwendig sind. Auch die Anschaffungskosten sind im Vergleich niedriger. Allerdings sinkt die Effizienz bei sehr niedrigen Außentemperaturen.

Die Sole-Wasser-Wärmepumpe, auch Erdwärmepumpe genannt, nutzt die gleichbleibend hohen Temperaturen des Erdreichs. Über Erdsonden oder Flächenkollektoren wird Wärme aus dem Boden gewonnen. Diese Variante ist besonders effizient, benötigt aber Bohrungen oder großflächige Erdarbeiten und erfordert daher höhere Investitionen sowie Genehmigungen.

Die Wasser-Wasser-Wärmepumpe greift auf die konstante Temperatur des Grundwassers zu. Dadurch zählt sie zu den effizientesten Systemen. Voraussetzung sind jedoch zwei Brunnen und eine wasserrechtliche Genehmigung, sodass die Planung aufwendiger ist.

Die Luft-Luft-Wärmepumpe schließlich wird vor allem in Passivhäusern eingesetzt. Sie nutzt die Abluft, um frische Zuluft zu erwärmen, und arbeitet in Kombination mit einer Lüftungsanlage. Für klassische Bestandsgebäude ist diese Variante weniger geeignet, im Neubau jedoch eine sinnvolle Lösung.

Die Leistungsfähigkeit einer Wärmepumpe lässt sich nicht allein an der Heizleistung oder dem Stromverbrauch ablesen. Um ihre tatsächliche Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu bewerten, wurden verschiedene Kennzahlen eingeführt, die den Betrieb sowohl unter Laborbedingungen als auch im realen Alltag vergleichbar machen. Diese Werte geben Aufschluss darüber, wie viel Wärme im Verhältnis zum eingesetzten Strom entsteht und wie zuverlässig die Anlage über das Jahr hinweg arbeitet. Wer die wichtigsten Effizienzzahlen kennt, kann unterschiedliche Wärmepumpenmodelle besser einschätzen und eine fundierte Entscheidung für das eigene Gebäude treffen.

Jahresarbeitszahl (JAZ)

Die JAZ gibt an, wie viel Heizwärme eine Wärmepumpe im Jahresdurchschnitt im Verhältnis zum eingesetzten Strom erzeugt. Eine JAZ von 4 bedeutet: Aus 1 kWh Strom werden 4 kWh Wärme. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Anlage. Für die Förderfähigkeit ist eine Mindest-JAZ vorgeschrieben.

COP (Coefficient of Performance)

Der COP ist eine Momentaufnahme unter genormten Bedingungen. Er zeigt das Verhältnis von eingesetzter Strommenge zur erzeugten Wärmeleistung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Während der COP im Labor bestimmt wird, berücksichtigt die JAZ den realen Betrieb über ein ganzes Jahr.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)

Der SCOP ist eine erweiterte Kennzahl, die die Effizienz über eine Heizsaison hinweg abbildet. Er liefert realistischere Werte als der reine COP, da er Schwankungen von Außentemperaturen und Betriebsbedingungen mit einbezieht.

ηs oder ETAs (Jahresnutzungsgrad)

Der saisonale Raumheizungsnutzungsgrad (ηs bzw. ETAs) ist eine EU-weite Kennzahl, die in Energieeffizienzlabeln angegeben wird. Sie macht Heizsysteme vergleichbar, indem sie die Jahresleistung unter standardisierten Bedingungen auf eine Prozentzahl normiert. Wärmepumpen erreichen hier meist Werte zwischen 120 und 200 %, was ihre hohe Effizienz unterstreicht.

Der wohl größte Vorteil einer Wärmepumpe ist ihre Nachhaltigkeit. Da sie Umweltenergie nutzt, entstehen im Betrieb kaum CO₂-Emissionen. Für Hausbesitzer bedeutet das nicht nur ein gutes Gewissen gegenüber der Umwelt, sondern auch langfristige Planungssicherheit, da politische Vorgaben fossile Heizsysteme immer stärker einschränken.

Darüber hinaus zeichnen sich Wärmepumpen durch ihre hohe Effizienz aus. Moderne Geräte erreichen Jahresarbeitszahlen von drei bis fünf, was bedeutet, dass aus einer Kilowattstunde Strom drei bis fünf Kilowattstunden Wärme gewonnen werden. Das senkt die laufenden Heizkosten erheblich, besonders wenn zusätzlich eine Photovoltaikanlage installiert ist, die den benötigten Strom liefert.

Ein weiterer Vorteil ist die Wertsteigerung der Immobilie. Gebäude, die bereits auf erneuerbare Energien setzen, sind zukunftssicher und bei Käufern oder Mietern deutlich attraktiver. Hinzu kommt, dass der Staat den Einbau von Wärmepumpen mit großzügigen Zuschüssen und Förderungen unterstützt, was die anfänglichen Investitionskosten deutlich reduziert. Schließlich sind Wärmepumpen sehr langlebig: Mit einer fachgerechten Installation und regelmäßiger Wartung können sie über 20 Jahre zuverlässig arbeiten.

Trotz aller Vorteile gibt es auch Aspekte, die Hausbesitzer vor einer Investition bedenken sollten. Wärmepumpen sind in der Anschaffung teurer als herkömmliche Heizsysteme. Während eine Gastherme vergleichsweise günstig installiert werden kann, liegen die Kosten für eine Wärmepumpe je nach System zwischen mindestens 20.000 und 35.000 Euro.

Auch die Effizienz hängt stark vom Gebäude ab. In Altbauten mit schlechter Dämmung oder kleinen Heizkörpern können Wärmepumpen nicht immer wirtschaftlich arbeiten. Hier sind oft zusätzliche Sanierungsmaßnahmen wie Fassadendämmung oder der Einbau von Fußbodenheizungen notwendig.

Zudem sollten Hausbesitzer die Abhängigkeit vom Strompreis bedenken. Zwar ist der Verbrauch einer Wärmepumpe relativ gering, doch steigende Strompreise wirken sich unmittelbar auf die Heizkosten aus. Schließlich ist bei Luft-Wasser-Wärmepumpen die Geräuschentwicklung ein Thema. Bei fachgerechter Planung und Installation lassen sich Probleme vermeiden, trotzdem sollte auf den Aufstellort geachtet werden.

Die Kosten variieren je nach Art der Wärmepumpe, der Gebäudegröße und den notwendigen Zusatzarbeiten. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind mit 8.000 bis 16.000 Euro in der Anschaffung vergleichsweise günstig. Erdwärmepumpen erfordern Bohrungen oder Kollektoren und liegen bei 12.000 bis 20.000 Euro plus Erschließungskosten. Wasser-Wasser-Systeme kosten zwischen 9.000 und 15.000 Euro, hinzu kommen die Ausgaben für Brunnenbau.

Rechnet man Installations- und Zusatzkosten für Speicher, Hydraulik oder Heizflächen hinzu, müssen Eigentümer insgesamt mit 20.000 bis 35.000 Euro kalkulieren. Die Betriebskosten liegen deutlich unter denen klassischer Heizsysteme, da die Effizienz sehr hoch ist. Je nach Haus und Dämmung belaufen sie sich auf 500 bis 1.400 Euro jährlich. Auch die Wartungskosten sind mit rund 150 Euro pro Jahr überschaubar.

Seit 2024 wurde die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) neu strukturiert, und auch 2025 gelten die aktuellen Regeln. Die Förderung von Wärmepumpen läuft über die KfW. Entscheidend ist dabei nicht mehr nur die Art der Wärmepumpe, sondern auch Faktoren wie Klimaschutzwirkung, Alter der Bestandsheizung und Einkommen.

Die Basisförderung für eine Wärmepumpe beträgt aktuell 30 % der förderfähigen Kosten in Höhe von max. 30.000 Euro. Hinzu kommt ein Klimabonus von 20 %, wenn eine min. 20 Jahre alte fossile Heizung (z. B. Öl oder Gas) ersetzt wird. Wer zusätzlich ein natürliches Kältemittel wie beispielsweise Propan verwendet, erhält weitere 5 % Zuschuss.

Besonders für Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen unter 40.000 Euro gibt es einen zusätzlichen Einkommensbonus von 30 %. Damit lässt sich die Förderung noch einmal deutlich erhöhen. Gedeckelt ist die Förderung bei 70 %.

Wichtig: Förderanträge müssen immer vor Beginn der Maßnahme gestellt werden, und die Einbindung eines Energieberaters ist verpflichtend.

Besonders interessant wird eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Während die Wärmepumpe Strom benötigt, produziert die Solaranlage diesen kostenlos. Dadurch sinken die Betriebskosten erheblich, und die Anlage arbeitet nahezu klimaneutral. Mit einem Batteriespeicher lässt sich der Eigenverbrauch weiter steigern, sodass noch weniger Strom vom Netz bezogen werden muss. Viele Hausbesitzer erreichen so eine weitgehende Unabhängigkeit von Energieversorgern und steigenden Strompreisen.

Wärmepumpen eignen sich besonders für Neubauten. Hier sind moderne Dämmstandards und Flächenheizungen wie Fußboden- oder Wandheizungen bereits eingeplant, sodass die Geräte effizient arbeiten können. Wärmepumpen in Bestandsgebäuden sind auch möglich, jedoch muss das Haus ausreichend gedämmt und Heizflächen vorhanden sein, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen von maximal 55 °C auskommen.

Auch Gewerbeimmobilien können profitieren. Gerade wenn Prozesswärme oder Klimatisierung eine Rolle spielt, lassen sich Wärmepumpen vielfältig einsetzen. In jedem Fall empfiehlt sich eine Energieberatung, um die individuelle Eignung zu prüfen und die passende Lösung zu finden.

Damit eine Wärmepumpe ihr volles Potenzial entfalten kann, müssen viele technische Parameter berücksichtigt werden. Neben der Wahl des richtigen Systems spielen die Dimensionierung, die Auslegung der Heizflächen, die Vorlauftemperaturen und das verwendete Kältemittel eine zentrale Rolle.

Eine der häufigsten Fehlerquellen ist die falsche Dimensionierung. Ist die Wärmepumpe zu klein, reicht ihre Leistung an kalten Wintertagen nicht aus und ein Heizstab muss einspringen – das erhöht den Stromverbrauch erheblich. Ist sie zu groß, arbeitet sie ineffizient, weil sie ständig taktet und dadurch die Lebensdauer deutlich negativ beeinflusst wird. Deshalb wird zunächst die Heizlast des Gebäudes berechnet, also die Wärmemenge, die bei tiefsten Außentemperaturen benötigt wird. Diese Heizlastberechnung ist Grundlage für die Wahl der passenden Wärmepumpe.

Wärmepumpen arbeiten besonders effizient, wenn sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. Optimal sind Temperaturen von 30 bis 40 Grad Celsius, wie sie bei Fußboden- oder Wandheizungen üblich sind. In Häusern mit alten Radiatoren, die 70 Grad Vorlauf benötigen, sinkt die Effizienz deutlich. In solchen Fällen ist häufig eine Heizkörpermodernisierung oder eine Verbesserung der Gebäudehülle notwendig, bevor eine Wärmepumpe installiert werden kann.

Das Herzstück jeder Wärmepumpe ist das Kältemittel. In den letzten Jahren gab es hier große Veränderungen. Früher eingesetzte fluorierte Gase (F-Gase) haben ein hohes Treibhauspotenzial und sind deshalb zunehmend reguliert. Moderne Wärmepumpen setzen vermehrt auf natürliche Kältemittel wie Propan (R290) oder Kohlendioxid (CO₂). Diese haben eine deutlich bessere Umweltbilanz und verbessern die Zukunftssicherheit der Anlagen. Propan ist besonders effizient bei hohen Vorlauftemperaturen, während CO₂ vor allem im Bereich der Warmwasserbereitung Vorteile bietet.

Ein weiterer technischer Aspekt ist die Schallentwicklung. Luft-Wasser-Wärmepumpen haben Ventilatoren und Kompressoren, die hörbare Geräusche verursachen. Bei fachgerechter Aufstellung sind die Geräusche zwar kaum störend, doch muss auf Abstände zu Nachbargrundstücken und Wohnräumen geachtet werden. Viele Hersteller bieten inzwischen besonders leise Modelle an, die sogar in dicht bebauten Wohngebieten problemlos eingesetzt werden können.

Moderne Wärmepumpen lassen sich intelligent steuern. Über Wetterprognosen, Stromtarife oder die Einbindung in ein Smart-Home-System kann der Betrieb optimiert werden. In Kombination mit Photovoltaikanlagen wird die Wärmepumpe gezielt dann betrieben, wenn die Sonne Strom liefert. Auch Wärmespeicher oder Pufferspeicher tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern und den Betrieb zu flexibilisieren.

Die Wärmepumpe ist heute schon ein zentraler Baustein der Wärmewende – und ihre Bedeutung wird weiter wachsen. In Deutschland ist politisch beschlossen, dass bis 2045 alle Gebäude klimaneutral sein müssen. Fossile Heizsysteme haben damit keine Zukunft. Die Bundesregierung fördert deshalb den massiven Ausbau von Wärmepumpen und strebt an, dass ab 2030 jährlich bis zu 500.000 Geräte neu installiert werden.

Die Geräte selbst entwickeln sich kontinuierlich weiter. Neue Verdichtertechnologien und verbesserte Kältemittel steigern die Effizienz auch bei höheren Vorlauftemperaturen. Damit werden Wärmepumpen auch für unsanierte Bestandsgebäude interessanter, die bislang oft als ungeeignet galten. Zudem arbeiten Hersteller an noch leiseren Außeneinheiten, um Akzeptanz in dicht bebauten Wohngebieten zu erhöhen. Ein weiterer Zukunftstrend ist die Vernetzung. Wärmepumpen werden zunehmend Teil eines größeren Energiesystems, in dem Photovoltaik, Batteriespeicher, Wallbox für Elektroautos und intelligente Steuerungen zusammenarbeiten. Ziel ist, Energieflüsse so zu koordinieren, dass möglichst wenig Strom aus dem Netz benötigt wird. Wärmepumpen können künftig sogar als flexible Verbraucher dienen, die überschüssigen Ökostrom aus dem Netz aufnehmen und so zur Stabilisierung beitragen.

Auch hybride Lösungen, die eine Wärmepumpe mit einer bestehenden Gas- oder Ölheizung kombinieren, spielen eine Rolle. Solche Systeme ermöglichen einen sanften Umstieg, bei dem die Wärmepumpe den größten Teil des Jahres arbeitet und der alte Kessel nur an sehr kalten Tagen einspringt. Damit lassen sich CO₂-Emissionen deutlich senken, ohne sofort eine Komplettsanierung durchführen zu müssen.

Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien werden Stromtarife in Zukunft stärker schwanken. Intelligente Wärmepumpen können dann genau dann laufen, wenn Strom günstig oder im Überfluss vorhanden ist. Diese Sektorkopplung zwischen Strom und Wärme ist ein Schlüssel zur Energiewende. Schon heute bieten einige Energieversorger spezielle Wärmepumpentarife an, die niedrigere Strompreise garantieren. Die gesetzliche Lage verändert sich ebenfalls. Mit der kommunalen Wärmeplanung sollen Städte und Gemeinden konkrete Pläne entwickeln, wie die Wärmewende vor Ort umgesetzt wird. Wärmepumpen werden dabei in vielen Regionen eine zentrale Rolle einnehmen, während in dicht besiedelten Gebieten auch Fernwärme ausgebaut wird. Für Hausbesitzer bedeutet das: Wer heute auf eine Wärmepumpe setzt, orientiert sich an der langfristigen Richtung der Energiepolitik.

Die Wärmepumpe ist nicht nur eine effiziente Heizung, sondern ein Gesamtkonzept für die Zukunft. Sie verbindet Klimaschutz mit Wirtschaftlichkeit und macht Hausbesitzer unabhängiger von fossilen Energien. Technische Weiterentwicklungen, sinkende Stromkosten durch erneuerbare Energien und intelligente Steuerungen werden die Systeme in den kommenden Jahren noch attraktiver machen.

Ob im Neubau oder in der Sanierung – eine Wärmepumpe ist eine Investition in eine sichere, klimafreundliche und wirtschaftliche Zukunft. Wer heute handelt, profitiert nicht nur von staatlichen Zuschüssen, sondern sichert sich auch einen entscheidenden Vorteil für die kommenden Jahrzehnte.

Quellenverweis:

Darstellung Funktionsweise von Wärmepumpen - Bundesverband Wärmepumpe e.V.